Publié le 06/05/2025

Une sortie printanière avec une météo clémente et un groupe de 14 participants intéressés et curieux. Les amanites de printemps sont fidèles au rendez-vous encore cette année. La pousse est inégale et, si l’Amanite à pied court (Amanita pseudovalens ex curtipes f. pseudovalens) est très présente sur les bas-côtés, l’Amanite de Gilbert (Amanita gilbertii) s’est faite rare. Cette dernière est peut-être la moins exigeante et nous l’observons en nombre chaque année. L’Amanite de Boudier (Amanita boudieri var. boudieri) et sa variété à lames roses l’Amanite de Beille (Amanita boudieri var. beillei) se sont montrées elles aussi sur les chemins de la pinède et les bas-côtés.

Le site d’Onesse-Laharie, qui inclut une partie de la commune de Lesperon, est riche de ces espèces printanières d’amanites. Il est facile d’y observer l’ensemble des espèces du territoire. Il y a quelques années encore, les Landes étaient la quasi limite nord de répartition de ces champignons communs en Afrique du Nord, Espagne et Portugal. Le réchauffement climatique en cours leur permet aujourd’hui de remonter plus au nord.

L’Amanite printanière (Amanita verna) était là aussi, sous les chênes. La réaction jaune vif à l’application de potasse sur la cuticule indique cette espèce blanche, mortelle et …printanière.

Il n’est pas recommandé de consommer ces champignons qui semblent contenir des composés toxiques voire mortels pour certaines.

D’autres espèces d’amanites, bien que non spécialement printanières, ont montré le bout de leur chapeau : l’Amanite rougissante ou Golmotte (Amanita rubescens) et l’Amanite à volve haute (Amanita supravolvata) fréquente sur notre littoral. L’Amanite à pierreries ou Amanite jonquille (Amanita junquillea) ne se préoccupe pas de la saison et nous l’avons observé encore cette fois.

Dans un autre registre, les girolles pâles (Cantharellus pallens) étaient en début de pousse et assez nombreuses.

Quelques photos :

L’Amanite de Gilbert (Amanita gilbertii) est reconnaissable à son gros bulbe en toupie, son voile en plaques et son anneau membraneux. Les exemplaires rencontrés, peu nombreux, n’étaient pas très caractéristiques cette année :

L’Amanite de Boudier (Amanita boudieri) développe un voile fragile qui se défait en petites écailles pyramidales sur le chapeau et sur le haut du bulbe en toupie. Deux variétés pour cette espèce, la première à lames blanches au début : Amanita boudieri var. boudieri et la seconde dont les lames sont déjà roses avant l’ouverture du chapeau : Amanita boudieri var. beillei :

Amanita boudieri var. boudieri dont seul chapeau orné d’écailles pointues dépasse du sol :

Amanita boudieri var. beillei dont la coupe du chapeau encore fermé révèle les lames roses d’emblée. Bulbe en toupie et écailles pyramidales communes aux deux variétés de boudieri :

L’Amanite à pied court a changé de nom de nombreuses fois. Nommée Amanita curtipes f. pseudovalens auparavant, elle est devenue Amanita pseudovalens en 2022. Noter son port trapu, la couleur carnée, le voile en plaque sur le chapeau et le rebord membraneux évasé de la volve. Moins visible sur la photo, les chinures rosées qui ornent le pied à maturité.

L’Amanite printanière (Amanita verna) est blanche, le centre du chapeau est teinté de chair. Le bulbe est sphérique avec un rebord membraneux net, l’anneau est fragile et peut vite disparaître.

L’Amanite à volve haute (Amanita supravolvata) est d’un gris mêlé de brun léger, une marge striée, une volve haute resserrée aux 2/3 de la hauteur, un anneau inconsistant. Elle est associée aux pins en milieu sablonneux et commune sur la lette en arrière-dune.

L’ensemble des amanites sur la table de détermination : A. gilbertii sur la planche du haut 4 exemplaires montrant la variabilité de l’espèce, dessous au centre groupe de 5 A. junquillea, avec une A. rubescens à droite du chapeau jaune, à droite de celle-ci une A. supravolvata, sur la planche du bas à gauche un groupe de 4 A. boudieri avec var beillei mêlée, juste à côté, très fine, A. verna et à droite un groupe de 3 A. pseudovalens. Tout en haut des coudes sur la table et un cahier de travail, en dessous quelques Inocybes :

Psathyrelle de De Candolle (Psathyrella candolleana) :

Un Plutée (Pluteus cf plautus ) :

et son chapeau feutré :

Phlebia rufa sur bois mort de feuillu :

Le Phellin du pin (Porodaedalea pini) sur tronc de pin vivant. Pluriannuel, il se laisse recouvrir par la mousse :

Le Polypore brûlé (Phellinus igniarius) se développe dans le bois de Saule. Sa cuticule noir charbon lui a valu son nom.

Les dents fragiles (2mm) de Mucronella flava sur le bois mort :

Un coléoptère blindé sur tronc de chêne ; le Morisme rugueux (Morismus asper), longicorne à corps couvert de tubercules :

La Collybie à larges feuilles (Megacollybia platyphylla) sur bois mort souffre de la sécheresse printanière :

Une Iule, dérangée dans son sommeil sous un bois mort. Les disques gris blanc qui sont autour sont des Mollisia, Ascomycètes sur bois humide :

L’Inocybe à pied bulbeux (Inocybe napipes) sous les pins :

L’inocybe laineux (Inocybe lanuginosa) et son chapeau avec de petites mèches brunes au centre :

À droite, l’examen, par nos amis linnéens, du lichen Lobaria pulmonoria sur un tronc, à la recherche de son parasite et à gauche, Elisabeth à la recherche de l’Amanite printanière (Elisabeth, Joël, Viviane et Brigitte) :

Examen des bas-côtés riches en sporophores (Jean Pierre, Elisabeth, Til, Brigitte, Mark et Françoise) :

L’Amadouvier d’Inzenga (Fomes inzengae) est plus clair que l’amadouvier commun. Il faut mesurer les spores pour les distinguer sûrement :

Les girolles pâles (Cantharellus pallens) sont en plein développement. Moins parfumées que la Girolle (Cantharellus cibarius) elles sont aussi comestibles :

En croûte charbonneuse sur bois mort de chêne l’Annulohypoxylon minutellum dont les pigments vineux sont révélés par la potasse.

Une espèce discrète mais très fréquente spécialisée sur les rachis mort de la fougère aigle (Pteridium aquilinum) : Rhopographus filicinus

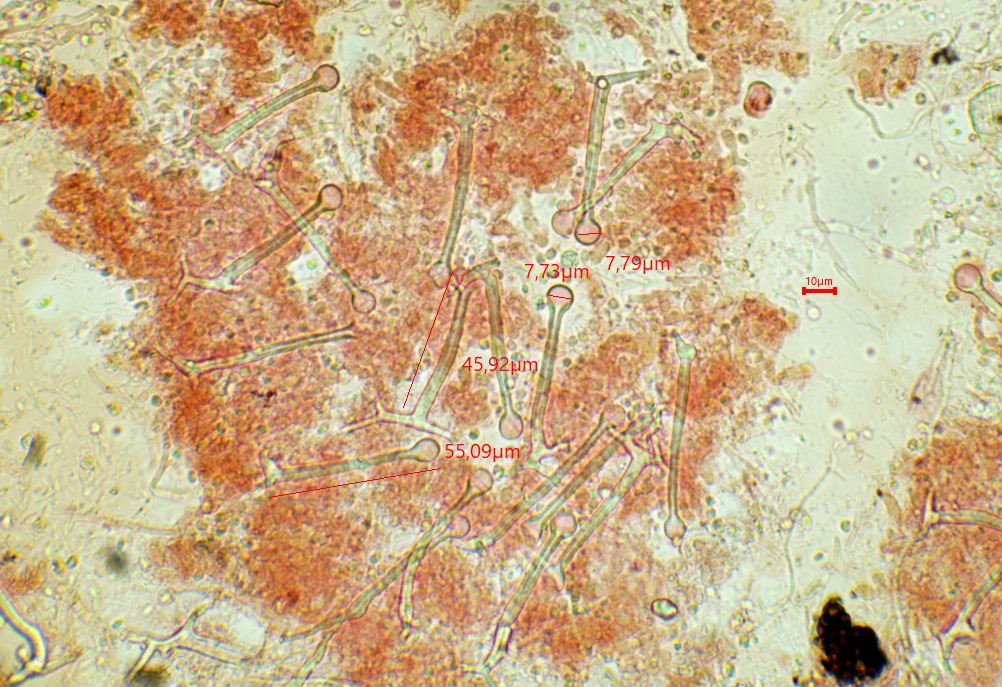

Les Tubulicrinis sont des Corticiés difficiles à distinguer à l’oeil nu mais le microscope révèle de grandes cystides spectaculaires. Celui-ci ne déroge pas à la règle avec ses grandes cystides à tête globuleuse : Tubulicrinis accedens sur écorce de bois mort de chêne :

Du côté des Myxomycètes Tubulifera ferruginosa apprécie les troncs de pins décortiqués et humides. Immature il présente une belle couleur rose à orangé puis devient brun à noir à maturité. En dessous, on aperçoit les amas blancs gélatineux d’un autre Myxo : Ceratiomyxa fruticulosa, lui aussi très fréquent ici.

autour du myxomycète à maturité, le tronc est couvert des petites touffes jaunes de l’algue Trentepolhia aurea qui ne redoute pas la sécheresse.

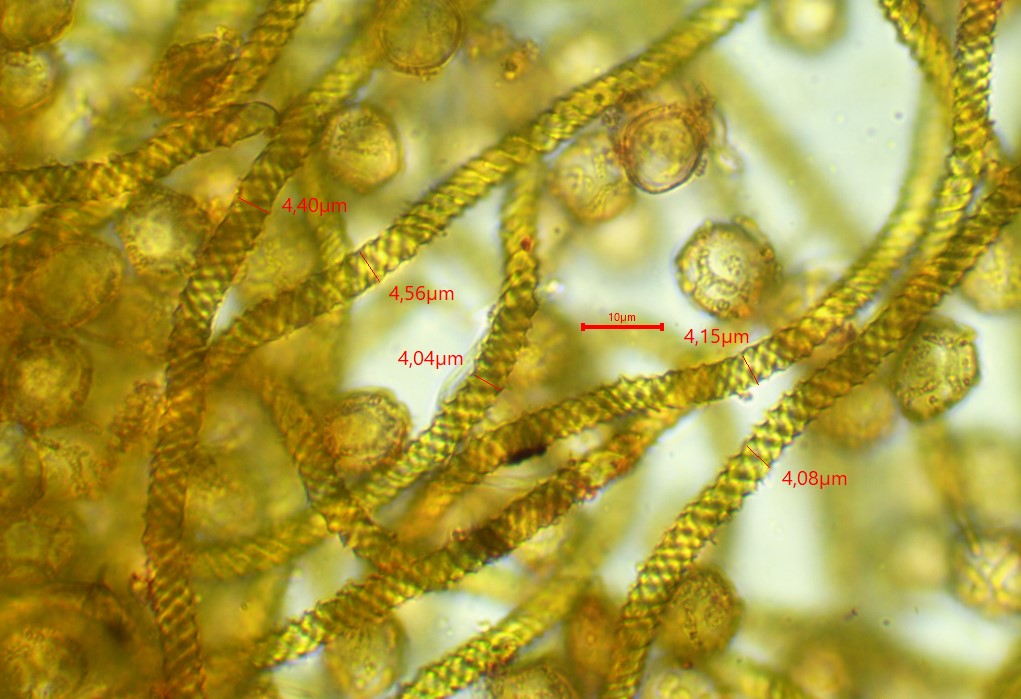

Un autre Myxomycète est observé sur l’écorce d’un bois mort : Trichia persimilis. Le microscope révèle son capillitium constitué de filaments jaune vif couverts de bandes spiralées avec de courtes épines. Les spores sphériques présentent des crêtes épaisses en réseau à larges mailles rappelant une pelote basque à main nue ou une perle sertie d’or :